ANALOGIA IDRICA CON LA LEGGE DI OHM

Se si apre il rubinetto che mette in comunicazione due recipienti, il liquido si mette in movimento, finché c'è un dislivello.

Se si apre il rubinetto che mette in comunicazione due recipienti, il liquido si mette in movimento, finché c'è un dislivello.

Per ottenere una corrente di intensità costante è necessario mantenere un dislivello costante, (ad es. con un rubinetto che immette liquido da una parte ed un foro dall'altra).

Analogamente, per avere una corrente elettrica di intensità costante in un conduttore, basterà mantenere una d.d.p. costante ai suoi estremi.

Una pila, un accumulatore, o un alimentatore, sono capaci di mantenere una d.d.p. costante ai capi di un conduttore e quindi di mantenervi una corrente di intensità costante.

Per ora non è necessario sapere come funziona un generatore elettrico e basterà ricordare che nel polo positivo esso mantiene un difetto di elettroni e nel negativo, un eccesso.

Se fra questi due poli colleghiamo gli estremi di un conduttore, gli elettroni di conduzione di questo si metteranno in moto perché attratti dal polo positivo e respinti dal negativo.

Convenzionalmente si dice però che la corrente elettrica è costituita dal movimento di cariche positive, respinte dal polo positivo e attratte dal negativo, anche se è vero il contrario (perché gli elettroni sono stati scoperti successivamente).

oooooooo

VERIFICA SPERIMENTALE DELLA LEGGE DI OHM

Ecco il circuito di base (comune a molte esercitazioni). Prima si fa studiare alla lavagna.

Dal morsetto positivo dell’alimentatore si va col filo conduttore 1 all’estremo di sinistra del reostato, mentre si collega l’altro estremo al polo negativo dell’alimentatore col filo 2.

Con il filo 3 si va dal morsetto di sinistra ‘D‘ del reostato, all’ingresso positivo dell’amperometro.

Dal morsetto negativo dell’amperometro si va col filo 4 all’estremo di sinistra del conduttore Rx e l’altro estremo di Rx viene collegato al cursore del reostato col filo 5 in modo da poter variare la d.d.p ai capi di Rx.

Infine il voltmetro viene collegato con due conduttori (6 e 7) agli estremi di Rx per poter misurare le varie d.d.p. che verranno applicate variando di volta in volta la posizione del cursore del reostato. Per questo circuito sono necessari 7 conduttori con spinotti agli estremi.(Non si fanno saldature).

Ricordo che tutti gli anni lanciavo la sfida a montare questo circuito con gli occhi bendati e iniziava la lotta perché tutti se la sentivano di provare. Così acquistavano presto la sicurezza necessaria per montare un circuito elettrico (.. dopo, ma con gli occhi sempre ben aperti).

Lo scopo di questa esercitazione è quello di studiare come varia l’intensità della corrente nel conduttore R al variare della d.d.p. V applicata ai suoi estremi.

Prima di chiudere l'interruttore, raccomandavo di assicurarsi che il cursore del reostato fosse più vicino possibile al 'morsetto doppio D' (per non bruciare i due strumenti di misura).

Per questi raccomandavo di scegliere portate sovrabbondanti, da ridurre successivamente.

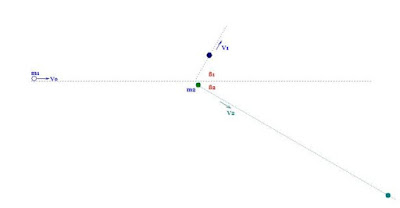

Il grafico di vecchie misure (riportato nella figura accanto), ci consentì di affermare che la d.d.p. V applicata agli estremi del conduttore R e l'intensità della corrente ' i ' che, di conseguenza l'attraversa, sono direttamente proporzionali, per cui il loro rapporto : V / i = costante.

E' per l'analogia con le correnti liquide che al valore di questo rapporto si è dato il nome di 'resistenza elettrica' e si pone :

V / i = R.

In onore di chi scoprì questa legge, la resistenza elettrica si misura in Ohm (il cui simbolo è Ω)

1 Ω = 1 (V) / 1 (A).

Quindi ha la resistenza di 1 Ω, quel conduttore che, con la d.d.p. di 1 Volt agli estremi, viene attraversato dalla corrente di 1 Ampere.

1 (Ω ) = 1 (V ) / 1 (A)

°°°°°°°°°°°°°°°